こんにちは、ディアシステムの野田です。

AZ-104:Azure Administrator Associate に合格しました!

といっても取得したのは1年ほど前の話です。Azureの資格は1年で有効期限が切れるため、取得から1年以内に上位試験に挑戦するか資格更新試験を受ける必要があります。

先日1回目の資格更新試験を受けたことで、合格当時の記憶がよみがえってきたため、その時の記憶をたどりながら、改めて体験記としてまとめます。

当時の状況

まず、当時の状況ですが、2022年中旬頃から、Azure Kubernetes Service(AKS)を使ったマイクロサービス開発案件に関わることになりました。

AWSは実案件で何度も使っていたため、クラウドについての基本的な概念はおさえていました。

AKSの技術的なベースであるコンテナ技術・マイクロサービスアーキテクチャといったところはある程度の知見はあったのですが、Azureについては何も知らない全くの初心者でした。

Azureの初期学習

最低限の用語や概念を理解していないとプロジェクトメンバーとの会話もままならないので、手始めに「全体像と用語がよくわかる! Microsoft Azure入門ガイド」という本を買って通読し、最低限の用語や概念を押さえることにしました。

■ 全体像と用語がよくわかる! Microsoft Azure入門ガイド | 山田 裕進, 本間 咲来 |本 | 通販 | Amazon

大変読みやすい本でAzureの全体像を手短に理解する上で大いに役立ちました。

とりあえず、プロジェクトメンバーが何についての会話をしているのかがわかる程度には知識がつきました。

書籍の「Chapter8 Azureをさらに学ぶためには」でMicrosoft LearnとMicrosoft Docsの活用方法が紹介されていました。

■ Microsoft Learn | Microsoft Learn

■ Microsoft Docs | Microsoft Learn

Microsoft Learn がチュートリアル、Microsoft Docs がリファレンスの位置づけです。

実案件でさらに知識の掘り下げが必要になった際はLearnを使って学習したり、Docsで調べたりして対応しました。

Azureの基礎知識も身に着き、実案件でもある程度円滑にコミュニケーションが取れるようになってきましたが、そもそもプロジェクトへの関わり方がマネジメントや上流オンリーであったため、Azureを実際に自分で触ることがほとんど無く、そんな状態を少しもどかしく感じていました。

そこで、ある程度Azureを使いこなしてその技術体系の本質を掴むことを目指し、Azureの資格試験に挑戦しながら、Azureの実務スキル向上を目指すことにしました。2023年6月頃の話です。

AZ-900: Azure Fundamentals への挑戦

AZ-900:Azure Fundamentals は全てのAzure資格の入門となる資格です。Azure全体の知識が浅く広く出題されます。

AWSに詳しい方であれば、クラウドプラクティショナー試験に相当するものといえばわかりやすいかと思います。

まずはこのAZ-900に挑戦することにしました。

教材として、Udemyの次の講座と問題集を購入しました。

■ 合格への近道!Azure Fundamentals AZ-900 試験対策講座 | Udemy

■ 最短で合格!Azure Fundamentals AZ-900 試験対策問題集 | Udemy

Microsoft LearnでAZ-900の学習コースが無償で提供されているのですが、

機械翻訳された日本語を苦手に感じたため、Udemyで学習することにしました。

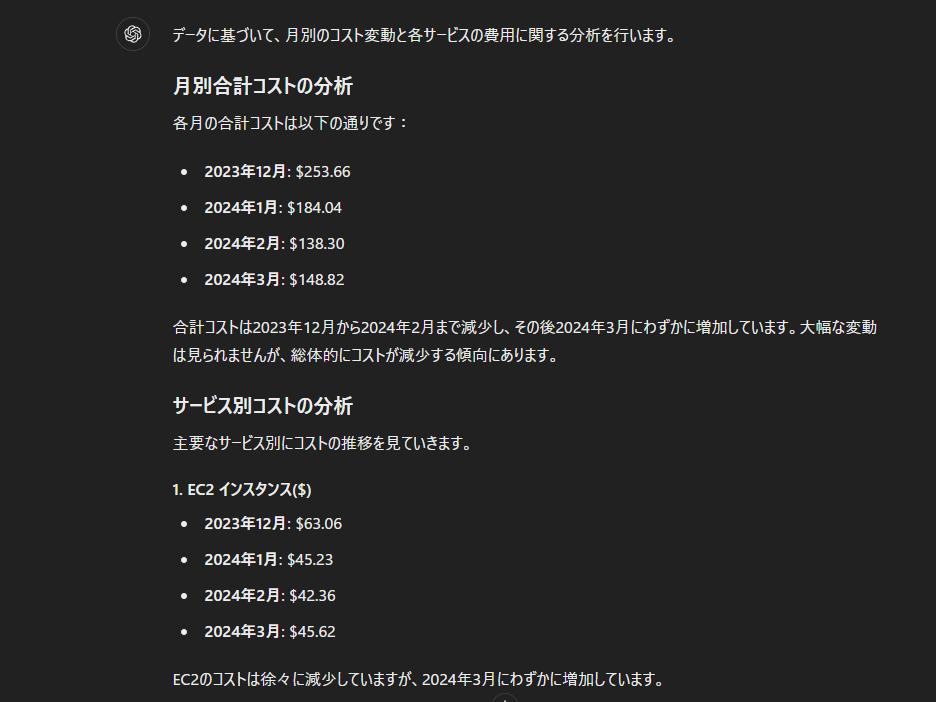

実際の進捗は下記の通りです。

- 2023/6/27 ~ 2023/6/28( 2日間) Udemy試験対策講座

- 2023/6/29 ~ 2023/7/13(15日間) Udemy試験対策問題集

- 2023/7/14 AZ-900 本試験

Udemy試験対策講座を1周視聴し、Udemy試験対策問題集を2周やりました。

そのほかの教材は使っていません。

試験勉強を開始してから17日ほど、実際に勉強したのは14日ほど、あるいはもっと短いかもしれません。

得点は700/1000で合格のところ、895/1000と余裕で合格することができました。

試験に挑戦したことによって、脳内知識が体系化され、Azureの全体像がそれまで以上にわかるようになりました。その点については満足なのですが、試験の難易度や得られる知識量という点では、もの足りなさを感じました。

AZ-900がこの難易度であれば、その上位にあたる AZ-104:Azure Administrator Associate も比較的楽に取ることができるだろうと考え、引き続きAZ-104にも挑戦することにしました。

(比較的楽に取れる、という判断は間違っておりました。Azure Administratorは想像以上に難しいものでした。)

AZ-104: Azure Administrator Associate への挑戦

AZ-104:Azure Administrator Associate についてですが、Azure管理者向け資格と銘打たれていますが、Azureの幅広く汎用的な知識が問われる資格です。

AWSに詳しい方であれば、ソリューション・アーキテクト アソシエイトに相当する位置付けの試験と言えばわかりやすいかと思います。

AZ-900の際に使ったUdemyの講座がわかりやすかったので、今回もUdemy中心に学習を進めることにしました。

私が上記講座を購入した2023年7月時点でUdemyで公開されているAZ-104向けの日本語の講座と問題集は下記のものがありました。

■ 【世界で20万人が受講】AZ-104: Microsoft Azure Administrator 試験対策講座 | Udemy

■ AZ-104:Microsoft Azure Administrator模擬試験問題集

※ 現在は公開停止

早速Udemyの上記の試験対策講座と問題集を購入し、

AZ-900に合格した翌日(2023/7/15)から試験対策講座を進めていきました。

しかし、AZ-104の方はAZ-900のときのように簡単には進みません。

AZ-900の方は動画講義を1回だけサラッと見て、あとは問題集だけやっていれば良かったのですが、

AZ-104の方は学習した内容を何度も復習しないと頭に入らなさそうでした。

結局、動画学習では復習がやりづらいので、Udemyの試験対策講座を使うのはやめて、

書籍での学習に切り替えることにしました。

当時発売されていた本は通称白本(282ページ)と黒本(560ページ)の2種類あり迷いましたが、評価も高く手っ取り早く読めそうな白本の方を購入しました。

黒本は560ページもあって読むのが辛そうなので敬遠したかったという消極的な理由もあります。

■ リックテレコム社 白本

合格対策Microsoft認定試験AZ-104:Microsoft Azure Administratorテキスト&演習問題 | 吉田 薫 |本 | 通販 | Amazon

学習の進捗は下記のとおりです。

- 2023/7/15 ~ 2023/7/16(2日間) Udemy試験対策講座(中断)

- 2023/7/17 ~ 2023/7/22(6日間) 白本

- 2023/7/23 ~ 2023/7/31(9日間) Udemy試験対策問題集

白本はとても読みやすく、サクサクと読み進めることができました。

Udemy問題集も全問正解できるまで繰り返し解きました。合計17日間ほど勉強して教材を一通りこなしました。

それぞれ十分に学習したつもりですが、合格ラインに届いているのかどうか見当がつきません。そのため、Microsoft社が無償で公開している評価試験で力試しをしてみることにしました。

■ 評価試験

プラクティス評価 | Microsoft Learn

現在(2024/8/5)は日本語で受けることができますが、当時(2023/8/1)は英語で受ける必要がありました。

とりあえず受けてみた結果、合格点は700/1000のところ、5~6割程度しか取れていませんでした。明らかに力不足です。

英文の意味を取り違えていたために間違えた問題もありましたが、根本的に弱点があることがわかりました。

- Azureの比較的最近にリリースされたサービスを問う問題に対応できていない

- 問題演習の絶対量が少なく、知っているサービスでも詳細を問われると対応できない

まず教科書として使っていた白本ですが、発売年は2021年10月で、当時からしても2年近く前に発売された本です。Azureの試験は毎年内容が更新されているようで、実際の試験範囲や難易度との乖離があるようでした。

そしてUdemyの問題集ですが、問題総数が160問、評価試験を受けてみた感想として、問題量が少な過ぎました。

結局、学習を一から始めるつもりでやり直すことにしました。大幅な路線転換です。

Microsoft Learnで学習をし直すか、黒本を買って学習し直すかで迷いましたが、

黒本を買って改めて学習し直すことにしました。

■ 黒本

(模擬問題付き)徹底攻略 Microsoft Azure Administrator教科書[AZ-104]対応 | 株式会社ソフィアネットワーク 新井 慎太朗 |本 | 通販 | Amazon

黒本を選んだのはとにかく問題演習の量をこなしたかったからです。

章末問題およびダウンロード模擬試験とMicrosoft公式の評価試験を足せば十分な問題演習量が得られると考えました。

次のような日程で学習を進めました。

- 2023/8/1 AZ-104 評価試験

- 2023/8/2 ~ 2022/8/8(7日間) 黒本

- 2023/8/9 評価試験の繰り返しとMSDocを使った復習

- 2023/8/10 AZ-104 本試験

当初、560ページもあって敬遠していた黒本ですが、いざ読んでみると1周読むのに4日程度しかかかりませんでした。思うに、白本をしっかり勉強して基本が身についていたことが功を奏したものと思われます。とくに詰まるところも無く一気に読破することができましたが、いきなり黒本から読んでいると情報量が多すぎて挫折していたかもしれません。

1週間ほどで黒本を2周し、黒本特典のダウンロード模擬試験も解きました。

新しいサービスへのキャッチアップのために公式の評価試験に登場した未知のキーワードをMSDocで調べて読み込みました。

2023/8/9にもう一度評価試験を受け、得点スコアが80%を超えていたので、その翌日8/10に本番試験に挑戦しました。

結果は合格点が700/1000のところ、720/1000。ギリギリの合格でした。危なかった。

最初の評価試験の結果を見て路線転換をし、それから10日程で慌ただしく本番試験を受けたのは、合格の自信がついたからではなく、早く試験勉強を終わらせたいという気持ちが強すぎて、イチかバチかでさっさと受けてしまった、というのが実情です。

さて、この AZ-104:Microsoft Azure Administrator Associate を取得してどのように役立ったかというと、資格取得してほどなく件のAKS案件から離れてしまい、それ以来Azureの案件に関わっていないため、あまり役に立っていない状況です。

しかし、Azureを体系だって学習したことで、元々持っていたAWSの知識を照らし合わせたり、対比させたりできるようになり、クラウドアーキテクチャ全体へも理解も深まりました。AWSとAzure、それぞれの適材適所がわかるようになり、アーキテクチャ戦略上の選択肢を増やすことができました。

AZ-104 試験の振り返り

AZ-104の学習開始から合格までの流れをまとめます。

- 2023/7/15 ~ 2023/7/16(2日間) Udemy試験対策講座(中断)

- 2023/7/17 ~ 2023/7/22(6日間) 白本

- 2023/7/23 ~ 2023/7/31(9日間) Udemy試験対策問題集

- 2023/8/1 AZ-104 評価試験

- 2023/8/2 ~ 2022/8/8(7日間) 黒本

- 2023/8/9 評価試験の繰り返しとMSDocを使った復習

- 2023/8/10 AZ-104 本試験 合格

結果的にAZ-900を取得してからAZ-104を取得するまで1ヶ月弱しか掛かっていなかったのですが、体感的にはかなり難しいと感じましたし、試験対策もひたすら苦しかった印象です。

当時は仕事でも忙しい時期が続いており、ずっと変なスイッチが入ったままだったので、資格試験の方でも集中力を持続することができましたが、逆にかなり根を詰めて勉強し過ぎてしまいました。

ニュートラルな精神状態のときに挑戦していたら2ヶ月以上は掛けていたと思います。

当初は立て続けに最上位資格である AZ-305:Azure Solutions Architect Expert にも挑戦するつもりにしていたのですが、オーバーワークしすぎて、合格した途端すっかりやる気が枯渇してしまいました。

もし今からAZ-104に挑戦するとしたら

もし今(2024/8/5)からAZ-104を受けるとしたら、教科書はできるだけ新しいものが良いので、2024/6/1に発売されたばかりのこのテキストを使うのが良いかと思います。

■ Microsoft認定資格試験テキスト AZ-104:Microsoft Azure Administrator | 須谷聡史, 星 秀和, 森永和彦, 上杉康雄, 中川友輔、石川圭佑 |本 | 通販 | Amazon

問題集はUdemyに新しく登場したAZ-104の問題集が良さげです。

私がAZ-900受験時にUdemyで購入した対策講座&問題集の作者であるMakoto Okada講師のものです。

■ 最短で合格!Azure Administrator Associate AZ-104 試験対策問題集 | Udemy

それと2022年09月からAZ-104試験中にMicrosoft Learnの閲覧が許可されたので、

事前にMicrosoft Learnを一通りこなして試験中の検索に使えるようにしておくことも重要となりそうです。

これらの3点を学習しておけば効率的にAZ-104を取得できるかと思います。

資格の更新試験について

Azureの資格は1年で有効期限が切れるため、半年後~1年以内に更新試験を受ける必要があります。

たった1年で資格の更新をしなければならないのは有効期間が短すぎるように思えますが、私の場合、Azureに実際に触る機会が非常に少ないので、このくらいの時間間隔で勉強し直さないときっと忘れてしまうと思います。

更新試験自体はそれほど大変なものではなく、問題数も少なく時間制限もなくMSLearnもMSDocも自由に参照でき、そして何度でも無償で挑戦できます。試験内容は新しく登場したサービスや以前から仕様が変わった部分等を中心に出題されます。

実際に受けてみた感想としては全く持ってちんぷんかんぷん、知らないことだらけでした。1年経っても経験値がたいして上がっていないようです。時間をかけて1問1問調べながらなんとか更新試験に合格できました。

今後について

1年前に回避してしまった、AZ-305:Azure Solutions Architect Expert に改めてチャレンジしてみたい気持ちもあるのですが、仕事上、Azureの周辺にあるMicrosoft365、PowerPlatform、そしてOpenAIといったところの知識が必要になってきました。

- SC-900: Security, Compliance, and Identity Fundamentals

- MS-900: Microsoft 365 Fundamentals

- PL-900: Power Platform Fundamentals

- AI-900: Azure AI Fundamentals

まずは知識の範囲を浅く拡げて隙間を埋めるべく、先にこれらの資格取得に挑戦していこうかと考えています。

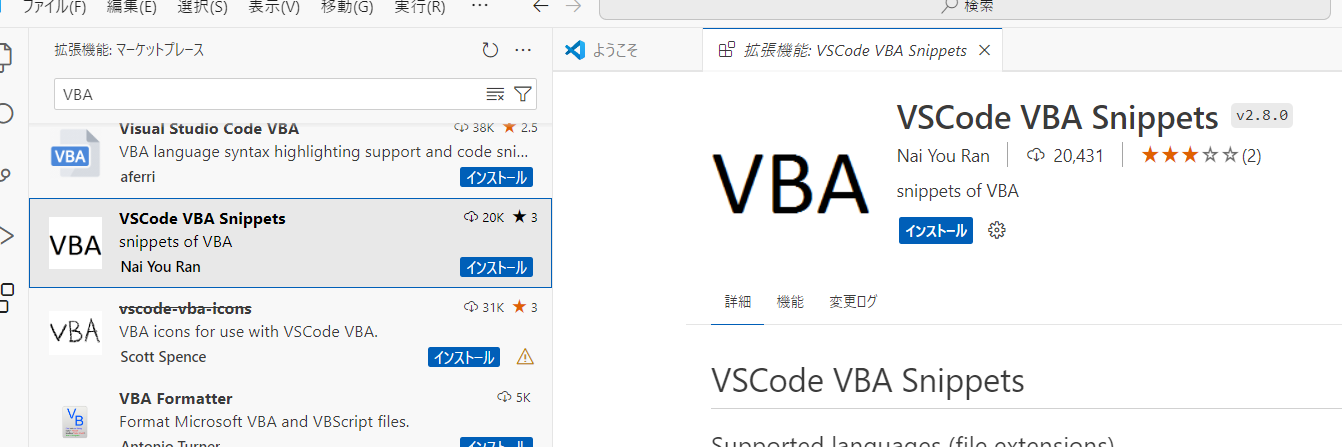

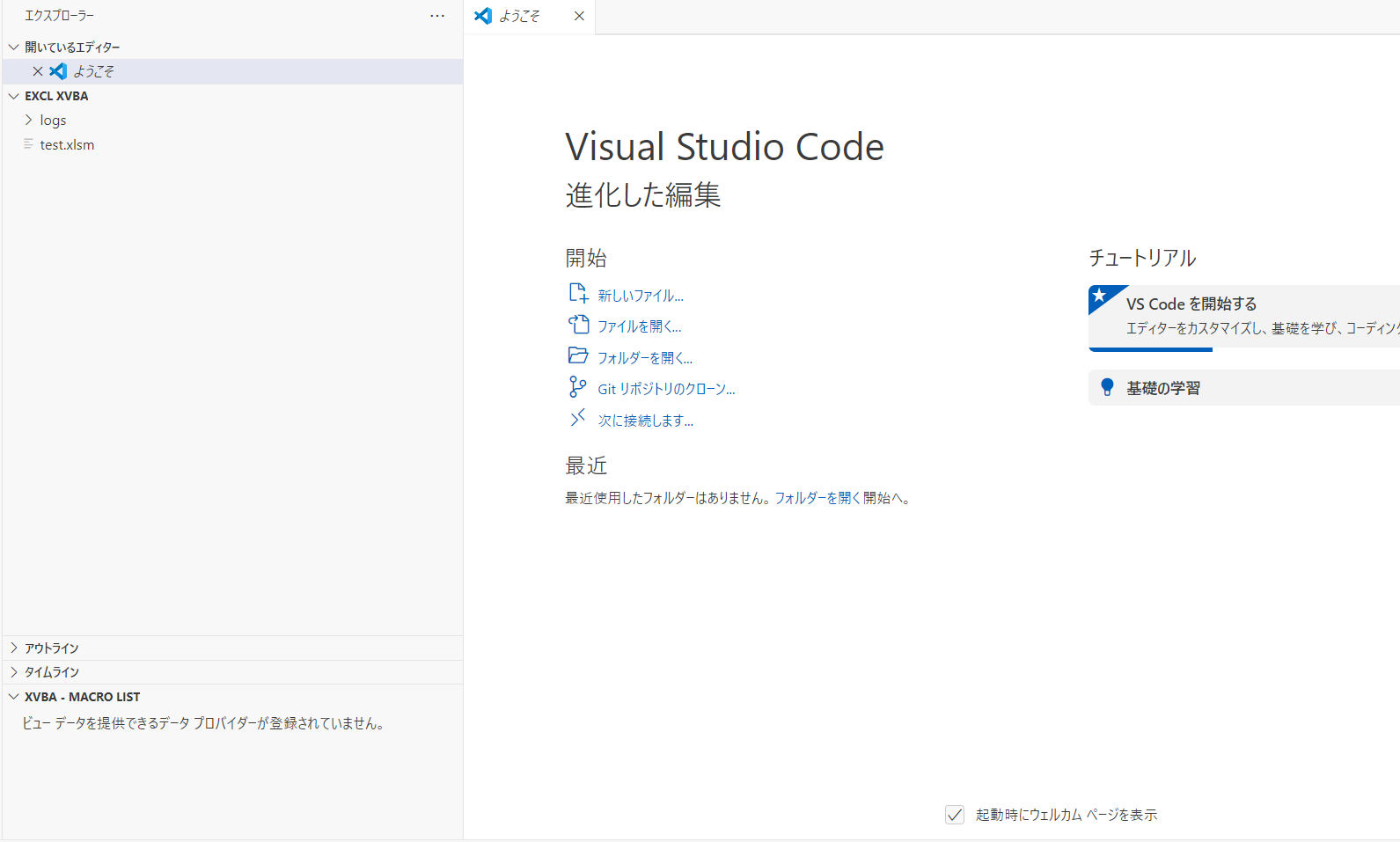

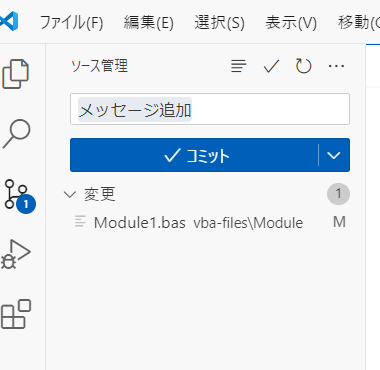

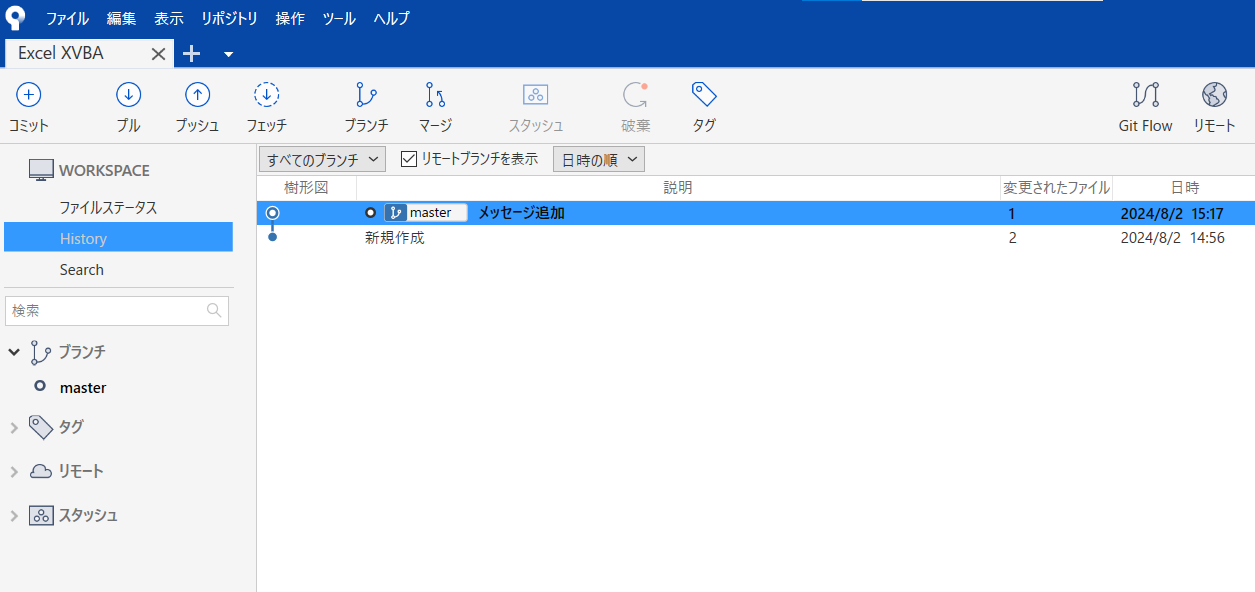

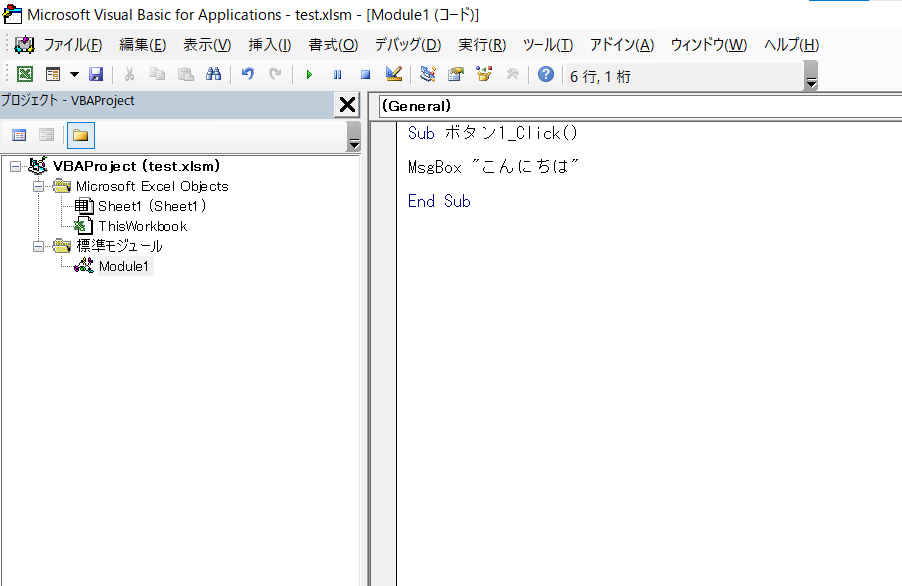

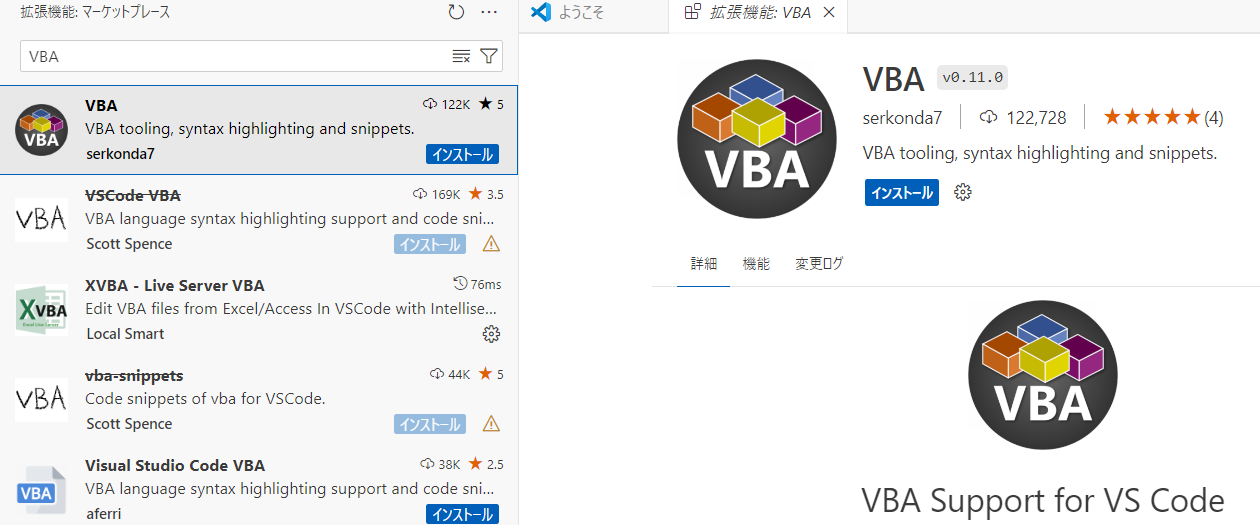

VSCode VBA Snippets:VBAの入力補完を行う拡張機能

VSCode VBA Snippets:VBAの入力補完を行う拡張機能