🛜アプリ開発を加速する次世代クラウドサービス

▶️はじめに

業務でSQLを使用してデータ操作をしているうちに、『NoSQL』とはどういったものか?

どうやってデータを操作するのかとうい好奇心が湧きました。

そこで手軽に『NoSQL』を試せる環境がないかと調べていると、

今回の題目である【Firebase】にたどり着きました。

調べてみると、Googleが提供する「Firebase(ファイアベース)」は、近年のアプリ開発では、

スピードと柔軟性が求められる中、モバイル・Web開発において注目を集める存在のようです。

本記事では、予備知識ゼロの筆者がFirebaseの基本的な機能やメリットに加え、

他のクラウドサービス(AWSやAzure)との違いも含め、自分なりに理解した内容を解説します。

また、弊社箕浦のTechブログでは実際にFirebaseを設定している記事が掲載されていますので、

ご興味のある方は是非ご参照ください。

https://techblog.dearsystem.jp/blog/2024-04-05-01

|

▶️Firebaseの概要

Firebaseは、Googleが提供するクラウドベースのアプリ開発プラットフォームです。

サーバーの構築や運用を意識せずに、リアルタイム通信・ユーザー認証・データ保存・通知配信などの

機能をアプリに簡単に組み込める、**BaaS(Backend as a Service)**の代表格です。

開発者はFirebaseを使うことで、サーバーレス環境でバックエンドの構築・運用が可能 となり、

フロントエンドやUI開発に集中しやすくなります。

リアルタイムデータベース、認証、クラウドストレージ、分析、通知など、

アプリに必要な多くの機能をワンストップで提供しています。

元々は2011年に独立した企業としてスタートし、2014年にGoogleに買収されて以降、急速に進化を遂げています。

|

▶️Firebaseで実現できること/得意なこと

1. リアルタイムデータの同期

Firebase Realtime Database や Cloud Firestore により、複数端末間でデータをリアルタイムに同期。

チャットアプリや出欠管理、ライブ更新系のアプリに最適。

2. 認証機能の実装

Googleアカウント、メール認証、電話番号など複数の方式を数行のコードで導入可能(Firebase Authentication)。

3. 通知の配信

Firebase Cloud Messaging(FCM)で、モバイルやブラウザへのプッシュ通知を簡単に実装。

4. クラウドストレージ

Firebase Storage で、画像やドキュメントなどのファイルをクラウドに安全に保存・共有可能。

5. ユーザー行動の分析

Firebase Analytics により、ユーザーの操作や行動履歴を可視化し、改善施策に活用。

|

▶️Firebaseのメリットとデメリット

メリット

サーバーレスで開発が可能(インフラ管理不要)

リアルタイム通信が得意(双方向の即時同期)

セットアップが簡単(初心者でも扱いやすい)

Googleインフラによる高いスケーラビリティ

Webとモバイル両対応

デメリット

無料プランには利用制限がある(同時接続数や転送量)

複雑なSQL操作には不向き(NoSQL型)

依存度が高いクラウド設計(オフライン対応が限定的)

データ構造設計次第でコストが予想外に膨らむ可能性

|

▶️Firebaseの課金情報( 2025年時点)

Firebaseには無料と有料の主に以下の2プランがあります。

小規模なアプリでかつ、扱うデータ量も少ないならば、無料でも十分使用できます。

| プラン名 | 内容 | 料金 |

|---|

| Spark(無料) | 小規模開発向け。基本機能に制限あり。 | 0円 |

| Blaze(従量課金) | 商用向け。使用量に応じて課金。 | 実利用ベース |

Blazeプランの参考料金(USD)

Realtime DB 保存:$5/GB、ダウンロード:$1/GB

Firestore 書込:$0.18/10万件、読込:$0.06/10万件

Storage 保存:$0.026/GB/月、転送:$0.12/GB

※地域・為替によって変動あります。最新の公式サイトで確認を。

|

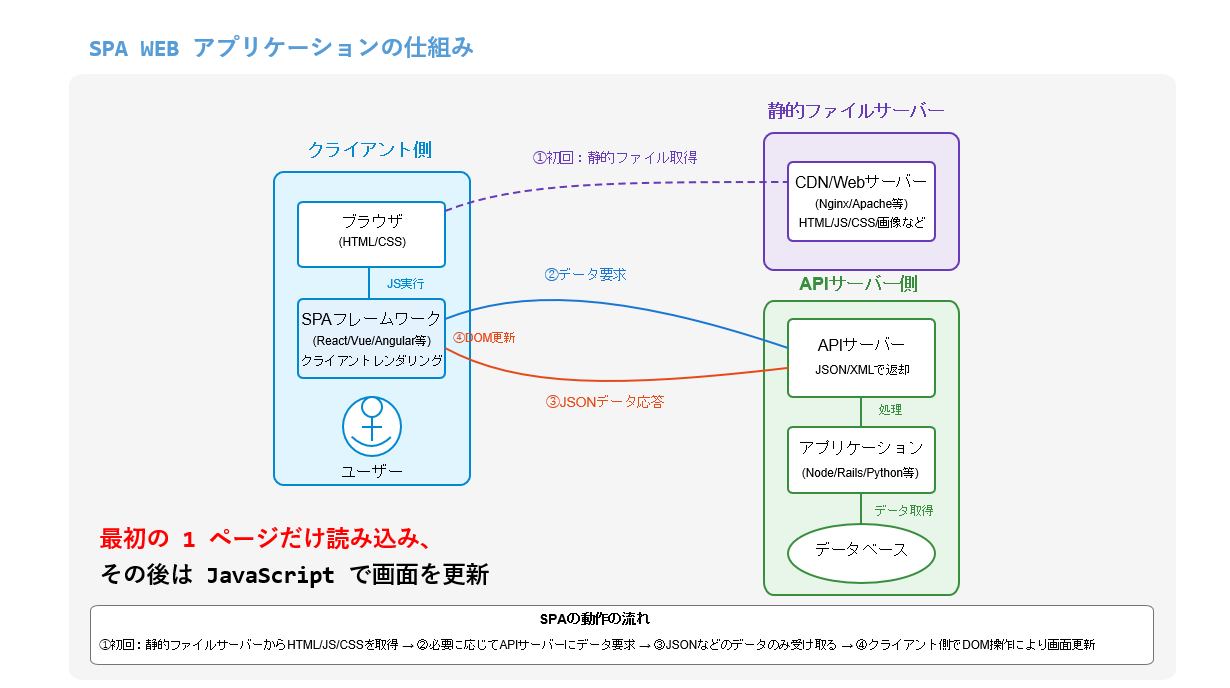

▶️Firebaseと AWS / Azureの違いは?

同様の要件で検討対象となるAWSやAzureとは、いったいどういった違いがあるのでしょうか

Firebase、AWS、Azureはそれぞれクラウドベースのサービスですが、目的や設計思想が大きく異なります。

以下にFirebaseとの差異をまとめてみました。

| 比較ポイント | Firebase | AWS / Azure(主にRDS, Cosmos DB, etc) |

|---|

| 開発対象 | モバイル/Webアプリ向け | 大規模システムやエンタープライズアプリ全般 |

| 提供スタイル | サーバーレス・マネージド型BaaS(Backend as a Service) | IaaS/PaaS(仮想マシンやデータベースの構築・管理が必要) |

| セットアップの手軽さ | 極めて簡単(即開発可能) | 柔軟だが初期構築や設計に時間がかかる |

| データベース構造 | NoSQL(Firestore, Realtime DB)中心 | RDB(MySQL, PostgreSQL等)やNoSQL(DynamoDB, Cosmos DBなど)も選択可 |

| リアルタイム通信 | 標準でリアルタイム同期対応 | 別途実装が必要(WebSocket等) |

| スケーラビリティ | 自動(サーバーレスのため) | 手動設定または自動スケールの設計が必要 |

| 運用の自由度 | 限定的(内部構造はブラックボックス) | 高い(OSレベルのカスタマイズも可能) |

| 利用コストの考え方 | 少量利用なら無料で非常に安価 | 初期から料金が発生する場合もあるが、スケールに応じて設計可能 |

| 管理対象 | Firebaseコンソールで簡単管理 | AWS/AzureポータルやCLI/SDKで詳細管理 |

| セキュリティ設定 | Firestoreルールなど簡易制御 | IAM、VPC、Firewallなど高精度なセキュリティ設定 |

|

▶️Firebaseが向いているケース

⇒ アジャイル開発・プロトタイプ作成

⇒ リアルタイム性が必要な教育アプリや出欠管理

⇒ サーバー構築の専門知識がない小〜中規模プロジェクト

⇒ AWS/Azureが向いているケース

⇒ 複雑な業務システムや高トラフィックアプリ

⇒ リレーショナルデータベースを多用する場合

⇒ セキュリティやカスタマイズの自由度が求められる場合

|

▶️まとめ

Firebaseは、スピーディーにアプリ開発を進めたいチームや個人開発者にとって

非常に強力な選択肢となりそうです。

特にリアルタイム性やモバイル/Webの統合開発が必要な場面では、

他のクラウドサービスと比較しても抜群の効率性を発揮すると考えられます。

一方、AWSやAzureはより柔軟で強力なインフラ制御が可能なため、

エンタープライズ向けや大規模サービスに適していると考えられます。

★ Firebaseは**「すぐ作れる」「すぐ動く」**を最重視するプロジェクト向き。

★ AWS/Azureは**「自由に作れる」「複雑なシステムに対応できる」**のが強み。

|

▶️あとがき

当初の疑問であったはずの『NoSQL』はどこいった???

という内容のブログになりましたが、実はFirebaseを使用して、簡単な『出欠確認アプリ』を

試作しているところです。

運よく完成となった暁には、今回触れることができなかったFirebaseの実際の設定方法や

『NoSQL』の使用感もあわせて記事にできればと考えております。

(断念したらすみません。。。)

ただ、この『Firebase』には可能性を感じており、「自前のデータベースやシステムを持ちたいけれど、

AWSやAzureみたいな大がかりの物はちょっと・・・」とDX化に二の足を踏む

中小事業者向けのサービスとして、手軽に扱えかつ、開発工数も抑えられる本環境は

最適かとも思いました。