画像生成AI Nano Banana に触れてみた

こんにちは。開発 2 部 箕浦です。

今回は噂の画像生成AI Nano Banana(ナノバナナ)を触ってみましたので、紹介したいと思います。

まずは Nano Banana について少し紹介してから実際に生成した画像を紹介します。

Nano Banana(ナノバナナ)について

Nano Bananaとは、Googleが開発した最新のAI画像生成・編集モデル「Gemini 2.5 Flash Image」の愛称です。

2025年8月にリリースされ、AI画像生成の分野で大きな注目を集めています。

Nano Bananaの特徴

1. キャラクター一貫性の革新

従来のAI画像生成では、同じキャラクターでも角度や服装を変えると別人になってしまうという問題がありました。

しかしNano Bananaは:

- 同一人物の特徴を維持したまま編集が可能

- ポーズや向き、服装を変更しても人物の一貫性を保持

- 複数の画像生成でもキャラクターの統一性を維持

2. 高度な画像編集機能

- 画像合成:複数の画像を自然に結合

- 背景変更:元の人物を保ったまま環境を変更

- 衣装変更:人物の特徴を維持したまま服装を変更

- ポーズ変更:同じキャラクターで様々なポーズを生成

3. 業界トップの性能

LMArena(AIモデル評価サイト)では:

- Text-to-Imageで1位を獲得

- Image Editでスコア1,339を記録(2位を大きく引き離す)

- 高精度と高速処理を両立

主な活用例

ビジネス活用

- ノベルティグッズのデザイン提案

- 商品紹介画像の作成

- 広告素材の制作

- プレゼンテーション用画像

クリエイティブ用途

- キャラクター設定資料の作成

- 漫画・イラストの参考資料

- ストーリーボードの制作

- 動画制作の素材作り

日常利用

- SNS用アイキャッチ画像

- プロフィール写真のバリエーション

- 家族写真の演出

- 記念写真の作成

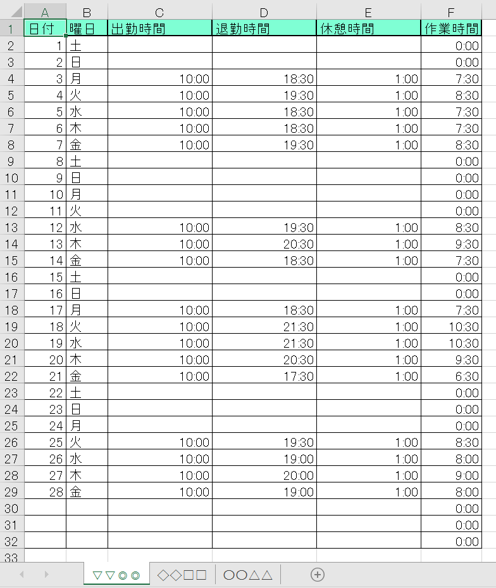

利用方法

無料で使える環境

-

Google Gemini(https://gemini.google.com/)

- 無料プランで利用可能

- 1日あたり一定枚数まで生成可能

-

Google AI Studio(https://aistudio.google.com/)

- 開発者向け環境

- より詳細な設定が可能

ためしてみた

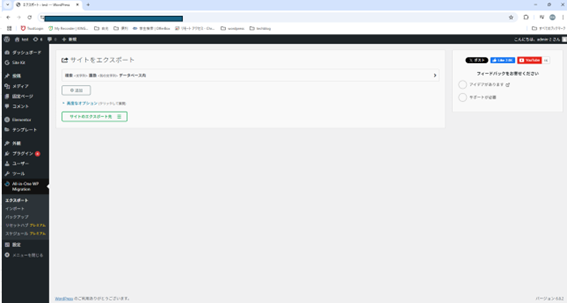

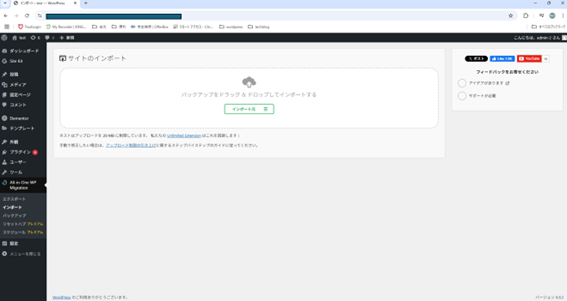

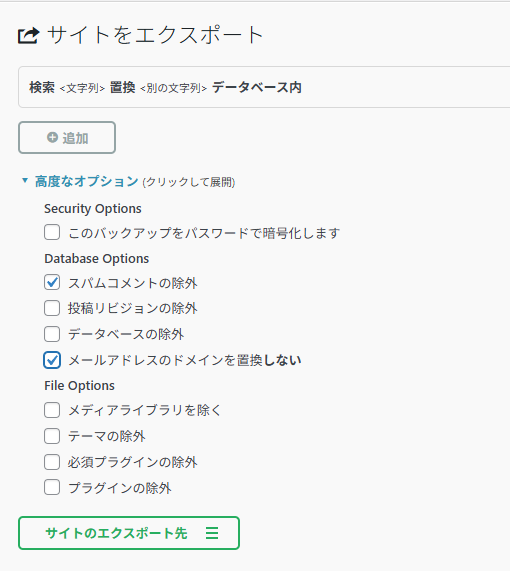

今回は、Google AI Studioから試したいと思います。

Google AI Studioにアクセスすると上記の画面になりますので、「Try Nano Banana」を押下します。

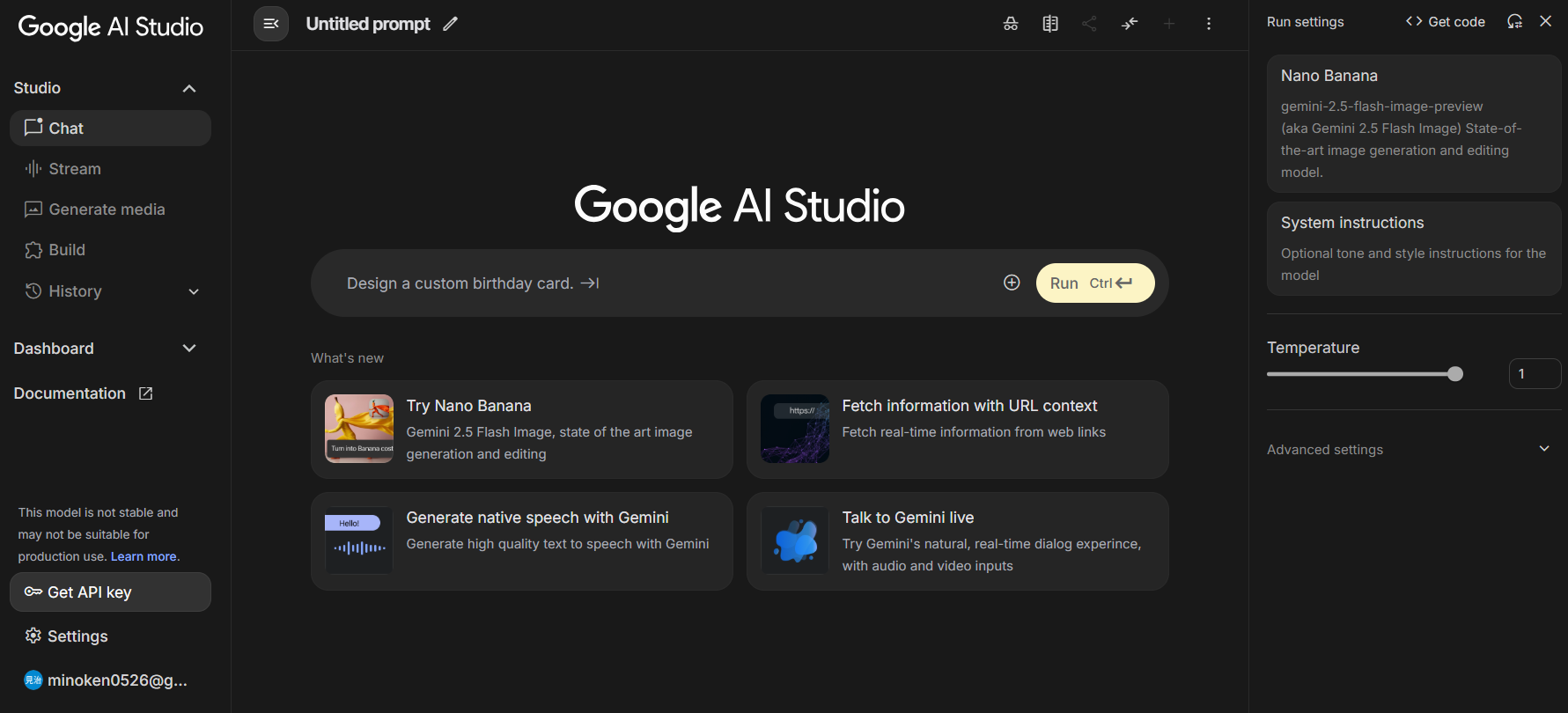

今回はフリー素材の画像を使っていろいろ遊んでみたいと思います。

まずは以下のビジネス用画像を添付し、プロンプトに

この画像の人全員にビールジョッキを持たせてください

と入力してみます。

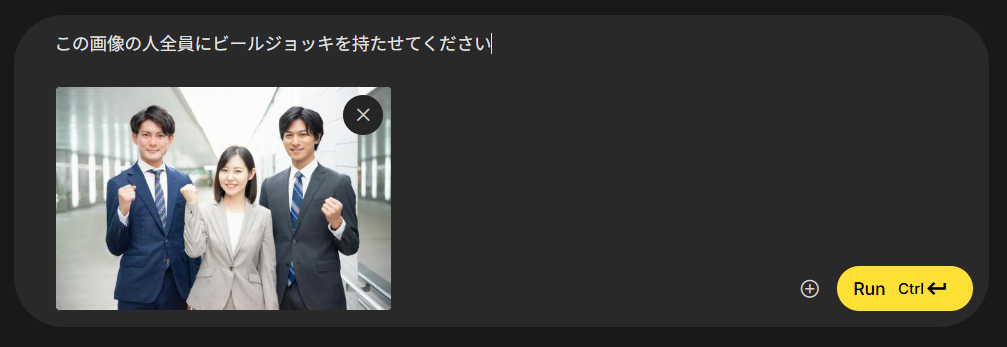

すると

ちゃんと持たせてくれました!

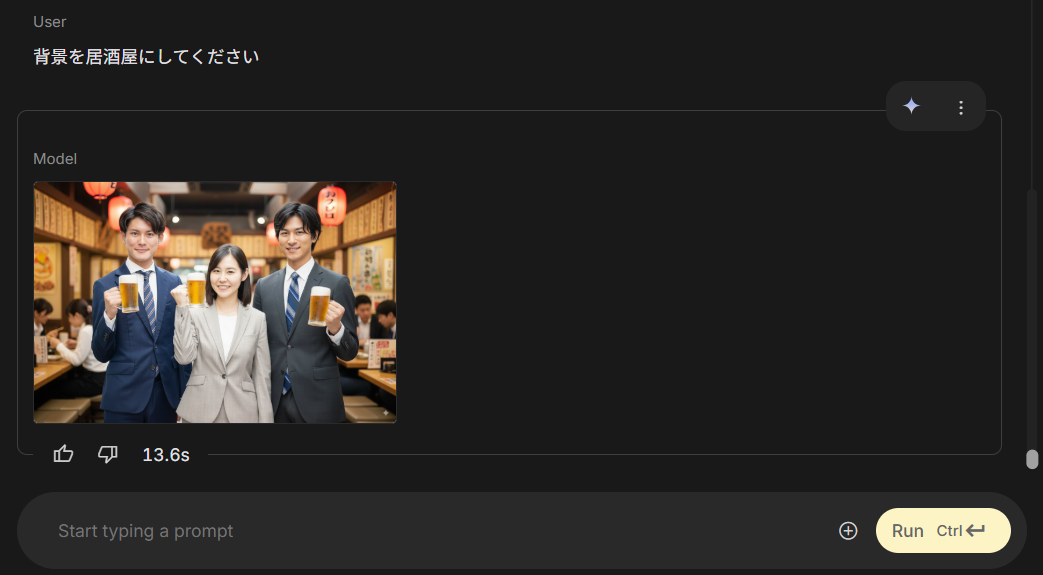

今度は

背景を居酒屋にしてください

ちょっと合成写真感はありますが、まあいいでしょう

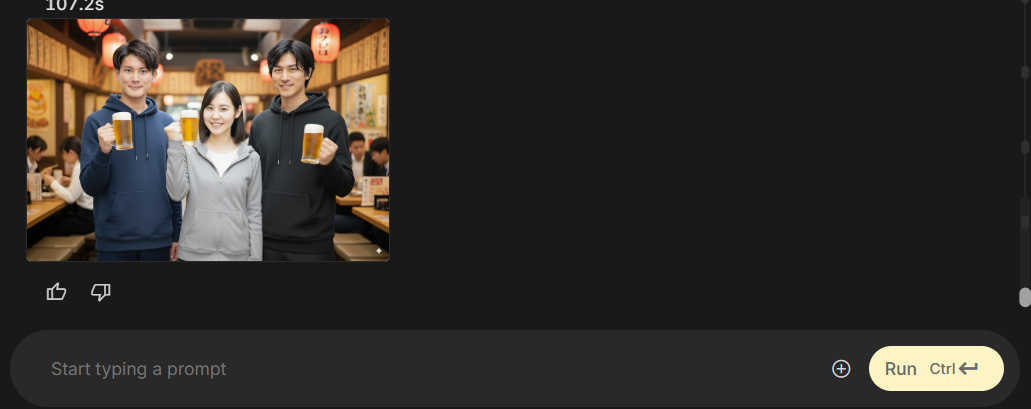

さらに

画像のすべての人物をパーカーに着替えさせてください

パーカー感がリアルで感動です!

続けてディアのロゴを入れてみましょう

全員のパーカーにこのロゴをいれてください

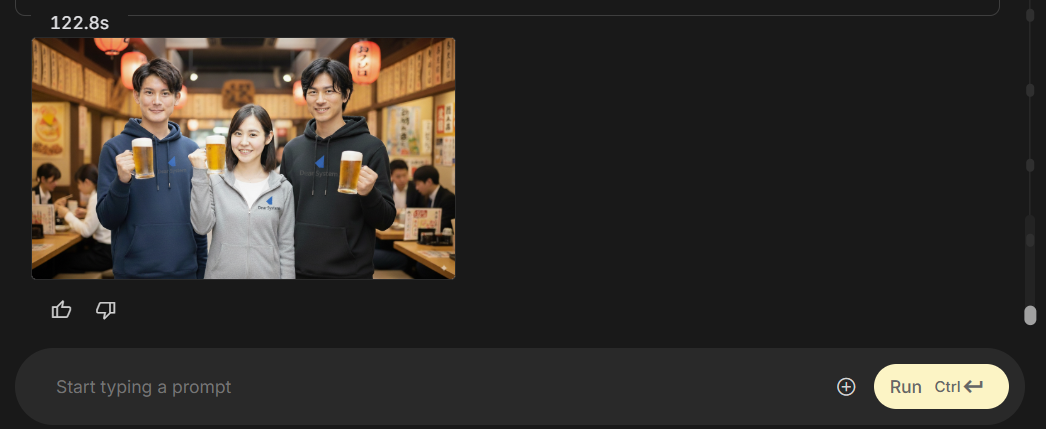

しばらくすると・・・

ちゃんと指示どうりやってくれました。

商品のPRが画像にも使えそうですね。

次に別のパターンを試してみます。

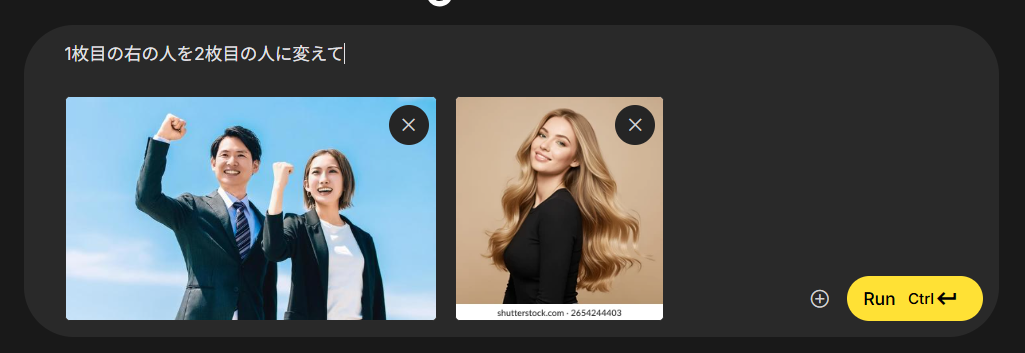

フリー素材の画像を使って以下を入れてみます。

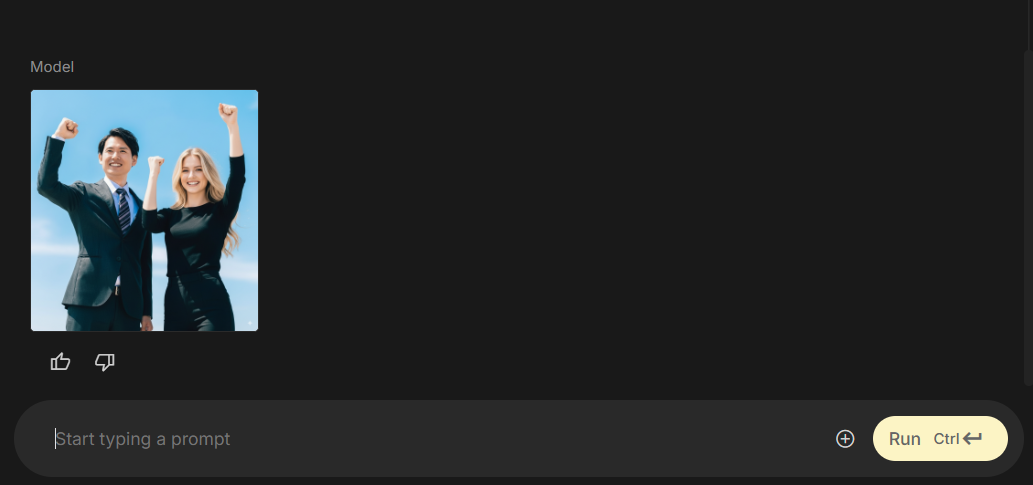

1枚目の右の人を2枚目の人に変えて

指示どうり金髪の女性に差し替えてポーズまで合わせてくれています

今回はほんの一部ですが、皆さんもぜひ試してみてください。

最後に、現在は自己判断での利用となっており、以下の点に注意が必要です:

- 第三者の著作権を侵害しない

- 肖像権の尊重

- 利用規約の確認