ローコード開発って何ぞや?

こんにちは。開発一部 第 2 課の前田です。

ローコード開発という言葉、耳にする事があると思います。

そのローコード開発について、ざっくり紹介したいと思います。

常駐しているお客様先での、私が携わっている ETL(*)のシステムもローコードの開発ツールを採用しています。

*ETL とはデータを 抽出(Extract) 変換(Transform) 格納(Load) する一連のプロセスの事です。

ローコードツールの特徴として

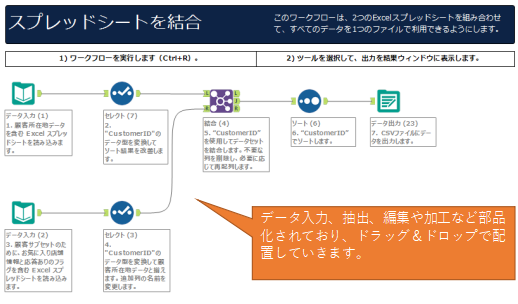

- コードを書く量を最小限に抑え、GUI 等を使ってアプリを構築する手法

- テンプレートや部品化された機能を使って、ドラッグ&ドロップ操作で UI やロジックを構築

- データベースや API 連携が GUI で設定できて、コード記述が最小限で済み、SaaS や API 連携にも対応していて、外部サービスとの統合がスムーズである

(イメージ)

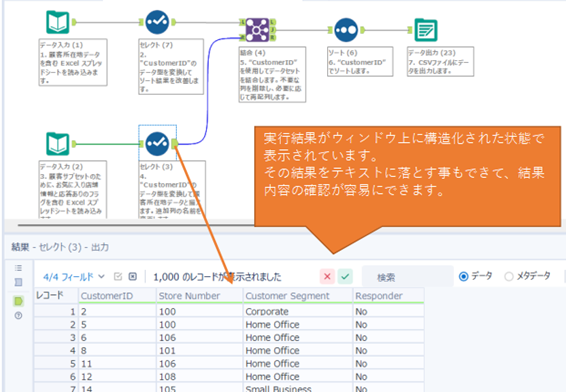

又、コンポーネント単位でデバッグが出来る事で、途中結果の確認が容易にできます。

プログラムバグが出たとしても、原因調査がしやすく特定するまでの時間が速いです。

(イメージ)

ローコード開発のメリットとデメリット

[メリット]

- 学習コストが少ない

何らかのプログラム言語を習得する必要がない(但し IT リテラシーは必要) - 開発コストが少ない

コーディング量が少ないため、短期間でリリースができる

外注せずに、社内で開発ができる

標準化されているので、後から修正がしやすく、他人が作ったソースの解析もあまり悩まなくで済むのが良いところです

[デメリット]

- ツールのライセンスや保守料等の費用が発生する

- ツールの制約によって、独自仕様の実装が難しい場合があります

- 複雑な分岐やロジックになると、結局ソースが見にくくなったり、

「あれ、こんな事はできないのね?」みたいに、プログラマ経験があると混乱する場面もたまにあります。 - IT 部門以外の方が開発すると、ポリシーが徹底されないリスクがあります

最後に

最近では AI による開発支援機能が追加されたりと、ツール自体が進化してます。

開発コストも小さいのでアジャイル開発、小規模プロジェクトには向いていると感じます。

メーカー企業では、このようなローコードで作れるアプリを導入して IT 部門だけでは無く、業務部門の中で開発する流れが進んでいるようです。